碳交易(Carbon Trading)是一种基于市场机制的温室气体减排政策工具,旨在通过经济手段推动全球。其核心是将二氧化碳(CO₂)等温室气体的排放权转化为可交易的商品,利用价格信号引导企业和社会降低碳排放。下文绿舟将带来其关键要点介绍!

一、基本定义与原理

概念:碳交易以《京都议定书》为框架,将温室气体排放权(尤其是CO₂)作为稀缺资源进行分配和交易。企业或国家通过购买或出售排放配额,实现以最低成本完成减排目标。

运作原理

总量控制:政府或国际组织设定特定区域或行业的碳排放总量上限。

配额分配:将配额分配给纳入市场的主体(如企业),通常采用历史排放法或基准线法。

交易机制:若企业实际排放超过配额,需从市场购买差额;若减排成效显著,可将剩余配额出售获利。

二、国际发展与机制

国际协议基础:《联合国气候变化框架公约》(1992年)与《京都议定书》(1997年)确立了碳交易的法律框架,要求发达国家承担量化减排责任。

三种灵活机制:包括清洁发展机制(CDM)、排放贸易(ET)和联合履约(JI),推动跨国减排合作。

全球主要市场

欧盟排放交易体系(EU ETS):全球最早、规模最大的强制碳市场,覆盖电力、航空等行业。

自愿市场:企业或个人通过购买自愿减排量(VER)抵消碳排放,如黄金标准(GS)和核证碳标准(VCS)。

三、中国碳市场发展

试点探索:2011年起,北京、上海、深圳等7省市率先开展试点,探索配额分配、交易规则等经验。例如,深圳于2013年启动全国首个碳市场,并对个人投资者开放。

全国统一市场

启动时间:2021年7月16日正式上线,覆盖发电行业(年排放量超2000吨CO₂的企业),初期配额总量约40亿吨,成为全球最大碳市场。

交易规模:截至2024年7月,累计成交量4.65亿吨,成交额近270亿元,碳价从48元/吨上涨至91.6元/吨。

未来方向

计划逐步扩大覆盖行业(如钢铁、建材等),完善配额分配方法,并探索碳金融衍生品(如期货、期权)。

四、碳交易的意义

经济激励:通过市场机制降低减排成本,促使企业优化能源结构、投资低碳技术。

环境效益:全球碳交易市场预计到2030年可减少15%的碳排放,助力实现《巴黎协定》目标。

金融属性:碳资产可被金融机构开发为标准化产品(如碳基金、碳债券),推动绿色金融发展。

五、关键参与方与流程

主体

控排企业:需履约的纳入企业(如发电厂)。

交易机构:如上海环境能源交易所、北京环境交易所。

第三方机构:提供碳排放数据核查服务(如绿舟)。

交易流程

数据申报:企业定期上报排放量。

配额分配:政府发放初始配额。

交易执行:通过协议转让、竞价、挂牌等方式买卖配额。

履约清算:年度清缴配额,未完成者面临罚款。

总结

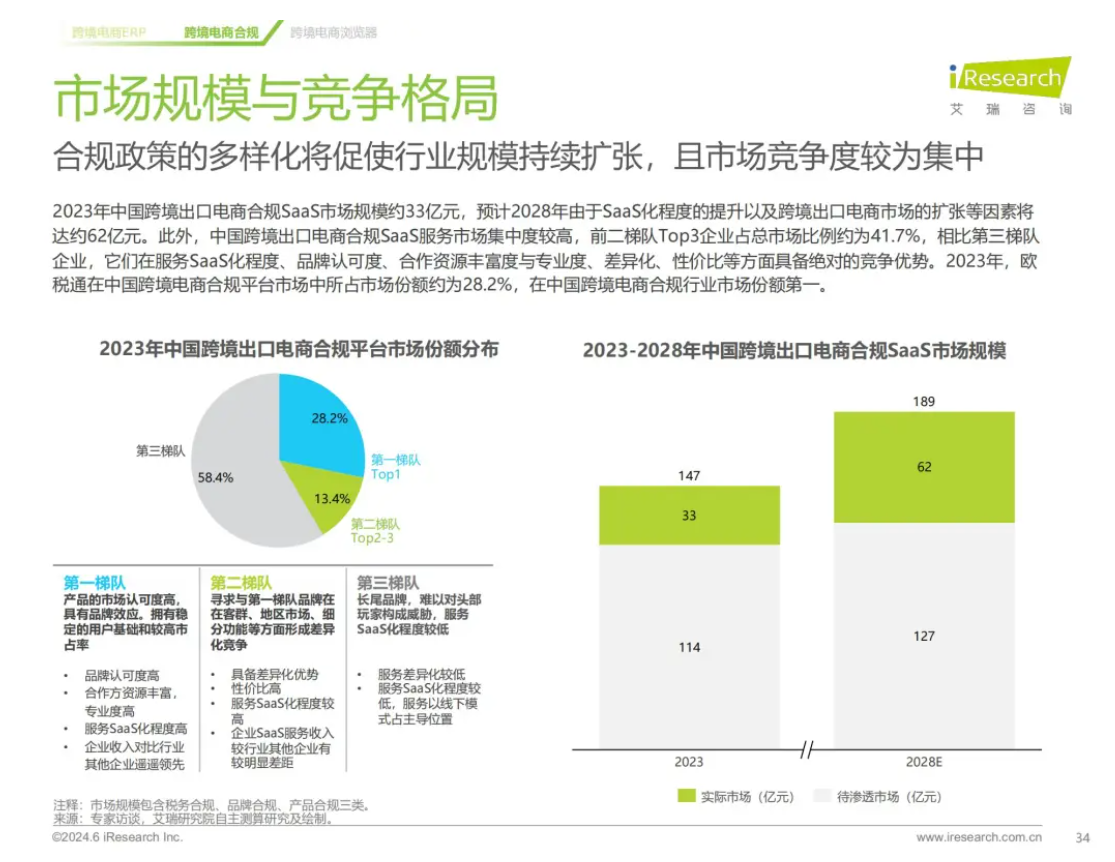

碳交易通过“总量控制+市场交易”机制,将环境成本内部化,成为全球应对气候变化的核心工具。可持续浪潮已成主旋律,合规只是起点,绿色重塑才是出路。出海企业应在产品、运营、品牌三大维度深植低碳基因,抢占全球绿色消费的制高点。绿舟——跨境碳合规行业领导者,业务涵盖可持续供应链等全球碳合规模块,已与超60%的Top100跨境企业达成合作。